亚马逊是一站式购物平台,几乎任何产品都可以在上面买到。那么,哪些产品比较热销呢?亚马逊“Most Wished For”页面给出了答案。

当看到喜欢的某款产品时,人们可以立即购买,也能点击“Add to List”按钮,把它放入个人愿望清单中。

下面这10款售价低于25美元的家居产品,最受亚马逊消费者期待。

在酒杯上签名字,就不用担心弄混了,而且很容易清洗。

让你在整理花园时,能轻松挖土壤,而不伤到植物。

这种双拼淋浴头能带来最好的享受吗?4176个给5星好评的亚马逊用户似乎都很认同。

它能消除手上的大蒜味或其他气味。

堵上溢水口,能让浴缸储存更多水,给你更好泡澡体验。

它能让你重复使用原包装,保持食物新鲜。

除了装饰作用,据说这款盐灯还能改善睡眠、过滤空气、缓解过敏症状和头痛。

这个数字计时器插座可以自动打开和关闭家中的电子设备。假设你去度假,但想让家里看起来有人,它会很有用。

想开派对,装饰后院需要多久?也许这些灯串就够了。

精油扩散器能让你的家里充满自己喜欢的香味。

(来源/雨果网)

ProductBoost活动开展后,系统会自动将活动数据整理出来并展示给Wish商户,让商户能够直观了解活动的效果,以便及时跟踪调整。下面重点说说如何分析解读ProductBoost各项数据。

PB数据在哪里看?

进入“Wish商户平台”(https://merchant.wish.com/),点击顶部导航栏“ProductBoost”>“所有活动列表”,即可看到你已经开展、正在开展或者是新建开展的所有PB活动。点击活动列表右侧的“查看”,你就可以看到此次活动的PB数据表现了。

PB活动数据不是实时展示的,有大约2天时间的延迟,即今天的活动的数据要在后天才能看到;进行数据分析时,请注意,只有累计展示量(包括自然展示量和付费展示量)超过10000的数据才可以被认为是有价值的数据,因为过低的展示无法让系统认识产品。所以,在设置PB预算的时候,一定要给足预算,确保足够的展示量。

PB数据统计包括哪些数据?

ProductBoost后台提供了比较详尽的活动效果数据,帮助商户评估改进活动。点击“活动详情”的“查看”后,就进入该次PB活动的数据页面:

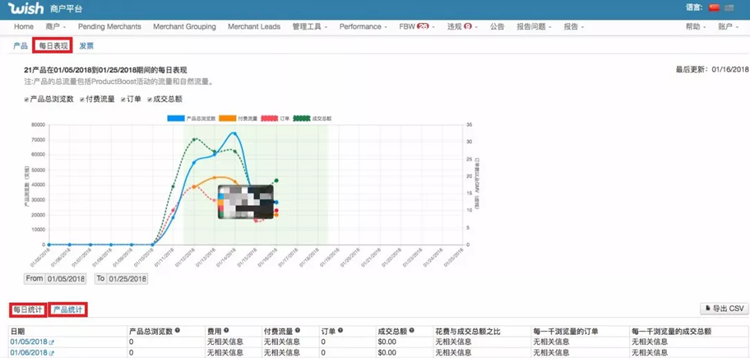

此次ProductBoost活动的相关数据的获取可以通过页面中的“产品”“每日表现”“查看”等按钮实现。

产品

“产品”版块下可以查看到此次PB活动中,单项产品的表现数据,点击右侧的“查看”按钮,可以查看更为详细的单项产品的活动曲线图。

每日表现

点击“每日表现”,可以查看到此次活动的总体数据表现的曲线图,“每日表现”展示了活动开展期的前后一周的产品表现数据;该板块下设两个子版块。

● 每日统计”版块展示的是包括PB活动开展前后的各一个星期与PB活动开展期的每日整体活动情况;

● “产品统计”版块展示的是PB活动期间各项产品在每日的数据表现情况,点击“每日统计”下的日期,即可在“产品统计”位置查看到该日期的所有产品表现情况。

查看

点击“业绩”栏下方的“查看”按钮,你就可以看到该产品在本次ProductBoost活动中的表现,包括活动曲线图等信息。

各项数据指标如何解读?

PB后台展示了丰富的活动效果数据,细致查看各项数据,你能发现意想不到的内容~

1. 总体表现数据

进入活动数据页面后,页面的最上方直观展示了活动的总体表现数据:

● 产品表示参与此次PB活动的总产品数;

● 费用表示此次活动花费的总金额;

● 付费流量表示通过PB活动带来的流量;

● 订单表示活动期间总的订单数;

● 成交金额表示活动期间的订单总额;

● 花费与成交总额之比是此次活动花费的总金额占成交金额的比重。

数据解读

以上各项指标中,付费流量、订单、成交总额越高越好,花费与成交总额之比越低越好;

花费与成交总额之比是最值得关注的指标,该数字越低表明活动的效果越好。相对于低价值、低利润的产品而言,高价值、高利润的产品更能承受较高的比值。

同时,指标之间的关系也说明了很多问题。

付费流量与订单之间的关系:理论上说,两者是正相关的关系,理想状态是两者都很高,若出现以下情况,商户需要对活动进行反思总结:

● 两者数值都很低;该情况说明活动在选品、竞价、关键词等环节可能存在问题,影响了PB的引流效果,同时产品转化不良,需要反思调整;

● 付费流量高,订单数低;表明此次活动在选品、竞价、关键词等环节上是没有问题的,但是在产品的转化上出现了问题,可能产品图片、描述、价格等方面有改进的空间;

● 付费流量低,订单数高;表明活动在选品、竞价等影响PB引流效果的核心环节存在瑕疵,但产品本身具有很好的竞争力,改善引流后有很大可能性实现销售大提升。

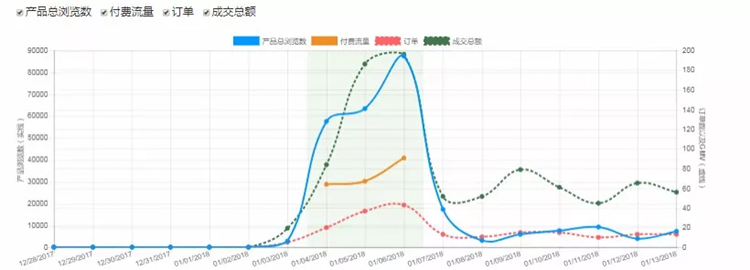

2. 活动效果曲线图

在总体表现数据下方,你可以看到此次活动的总体效果曲线图,更直观地展示此次活动的效果。

● 淡绿色区域表示此次PB活动覆盖的时间;

● 蓝色曲线表示产品的总浏览数(也就是产品的总展示次数);

● 黄色曲线表示通过此次PB活动带来的流量;

● 红色虚线表示总订单数;

● 绿色虚线表示成交的总金额。

数据解读

黄色曲线和蓝色曲线之间的部分表示的是此段时间产品的自然流量,通常,在ProductBoost活动开展期间自然流量依然比较可观,但黄色曲线代表的付费流量是精准流量,能够实现更高的购买转化,所以,随着PB活动的开展,红色曲线代表的订单数快速上涨。

PB活动不仅仅给活动期间的产品带来流量及订单,活动结束后,这种效果还可以维持一段时间,实现持续地引流与出单。

3. 单项产品表现数据

除了活动的总体数据,PB后台还提供单项产品的活动表现数据。

● 要价、平均CPM:即此项产品的PB竞价;

● 费用:此次PB活动中,该项产品花费的金额;

● 付费流量:通过此次PB活动带来的流量;

● 订单:此次活动期间,该产品的总订单数;

● 成交总额:此次活动期间,该产品总销售额。

点击“业绩”栏中的“查看”按钮,还可以查看到此次PB活动中,此项产品的效果曲线图,曲线图的内容与总体活动效果的曲线图完全一致。

数据解读

单项产品的数据表格中,没有将此产品的花费总额与成交总额之比展示出来,商户可自行计算,计算公式依然是“费用÷成交总额×100%”,此数据也是越低越好。而单项产品各项指标之间的关系也可以参照上面“总体表现数据”中的说明进行分析。

往期必读

第一期:ProductBoost基础详解

第二期:PB关键词的设置技巧

第三期:ProductBoost竞价设置

第四期:PB预算及周期的设置

第五期:PB选品技巧

什么是2018年最被看好的营销方式?营销专家告诉你,那一定是视频营销!

视频营销在未来前景一片大好,它不但能有力地建立顾客联系、提高品牌知名度,还能为你创造最佳利润率,让你赚得盆满钵满。

想象一下你的视频被百万网友疯狂传阅,点击数蹭蹭上涨,订单量不断刷新再刷新,会有多美妙。那就赶快开始,用视频营销为自己的生意加把劲!本文提炼了六大要点,帮你做好视频营销:

1. 创新形式给用户新鲜感

常规的视频可能已经调动不了用户的兴趣,那就来点新鲜刺激的吧:

A. 现场直播

用直播和身处海外的目标客户零距离交流,向他们展示你商品的独到之处!虽然现场直播已经不是新鲜事物了,但据调查显示,2017年看直播的人数是看重播人数的三倍,市场趋势不言自明。

B. 360度全景视频

全景视频已经在2017年成为潮流,超过86%的企业使用全景视频作为营销工具,2018年也会更加火爆。科技发展让全景视频制作越来越简单,制作成本也随之降低。

2. 拍摄前做足功课

在视频里分享清晰明确的信息很重要,拍摄前要做好视频内容的提前规划。你可以逐条列出视频要传达的几条重点,以防离题。

千万别抱着“即兴表演”和“随便聊聊”的想法。视频里对话越自然,越吸引观众。而想做到自然则需要拍摄前做好充分准备。

3. 第一时间抓住用户眼球

如果不能在10s之内调动起消费者的好奇心,他们可能就会退出视频观看。就像标题对于文章和电邮的重要性,视频的开头也相当重要。你可以问些什么问题?如何引起消费者的兴趣和好奇心?这都非常值得思考。

4. 分享干货 隐藏广告痕迹

如果你的视频让人感觉到浓浓的广告气息,这可不行。在这个知识分享型时代,能从视频中学到什么,能否获得启发?这才是你的目标客户最在意的。

所以第一步,你得认真想想有哪些干货是你能分享的,然后再思考如何把产品卖出去。

5. 用好故事去打动人心

用一个好故事来包装你的想法,带动消费者的情绪,提升他们对品牌和产品的好感度。没人能拒绝一个好故事,也不会拒绝有好故事的广告视频!

6. 优化SEO 让TA找到你

想让你的视频被更多人看到吗?那就在视频标题、描述和标签里放上关键词吧!

写一个朗朗上口的标题,并用上关键词,就能让你在YouTube和Google搜索中占得先机。

视频营销正在飞速发展为内容营销的未来,你可不能掉队!快将它作为今年你海外推广计划的重头戏,大胆去做吧!

目前正处于严冬的德国人民还停留在早上8点天没亮、下午4点就看不见太阳的漫长季节。那他们最期盼的是什么?当然是春暖花开,沐浴在温暖的阳光下,开车带着一家老小出门去玩啊!

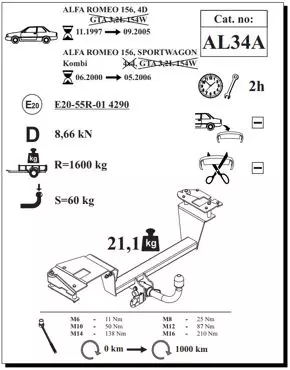

对于欧洲人来说,开车出门必备法宝必须是这个神器 —— 拖车钩。

单独看这个钩子有点陌生,一旦安装到车上,想必细心地朋友就会发现这个小钩子在欧洲马路上几乎随处可见,每台车都加装。

在德国,一旦气温达到10度以上,利用假期开车带着家人、朋友和行李,去到大自然中野餐、露宿是件多么惬意的事情。他们几乎都会给自己的爱车上加装拖车钩,这样出去玩时,可以拖挂一个小挂车来拉一些行李或者自行车、摩托车等等物品,甚至有些还会拉着拖挂式房车去露营。

因此,每年的三四月份eBay德国站点将会迎来拖车加装设备的销售小高潮,卖家从现在开始备货会是一个最佳时机。

德国以其严谨著称,而德国的消费者在选择产品时同样也有他们苛刻的挑选标准。一般来说,有吸引力的产品必须具备如下几个条件:

1.明确告知客户产品所适配的车型

2.产品符合欧洲e-mark认证要求

3.展示产品的基本参数包括承重、荷载等

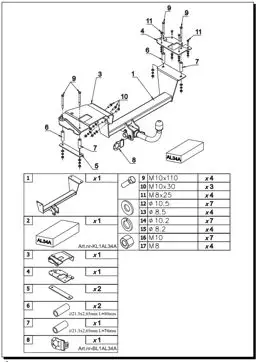

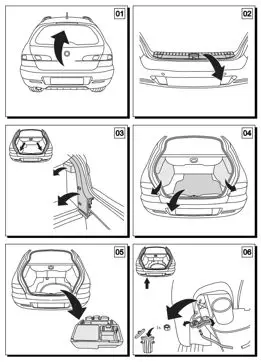

4.详细的产品安装手册(客户通常会自行安装)

eBay德国站点品类刊登路径:

Auto & Motorrad: Teile > Auto-Anbau- & -Zubehörteile > Anhängerkup. & Abschleppteile > Anhängerkup. & E-Satz komplett